親鸞の流罪に縁座した歌人・藤原家隆〔論文〕/研究論文アーカイブスの詳細ページ/浄土宗西山深草派 宗学会

※発言はFacebookアカウントにて行なってください。

[登録カテゴリー: 歴史学]

【筆者】 吉良 潤 (きら じゅん)

親鸞の流罪に縁座した歌人・藤原家隆(ふじわらのいえたか)

[ 藤原家隆/wikipedia ]

1、問題の所在と方法論

問題の所在

藤原定家(ふじわらのさだいえ)(「ふじわらていか」と呼び習わす)の好敵手として『新古今和歌集』の撰者の一人であった藤原家隆(ふじわらのいえたか)は1206年(元久3年)1月13日、後鳥羽上皇から望みもしなかった宮内卿(くないきょう)の官職を与えられて感涙にむせんだ。そのとき上皇は宮内卿前任者であった源家俊(みなもとのいえとし)から宮内卿職を召し上げる代わりに、家俊の息子を侍従(じじゅう)に任命したのであった(『源家長日記』風間書房1985年)。

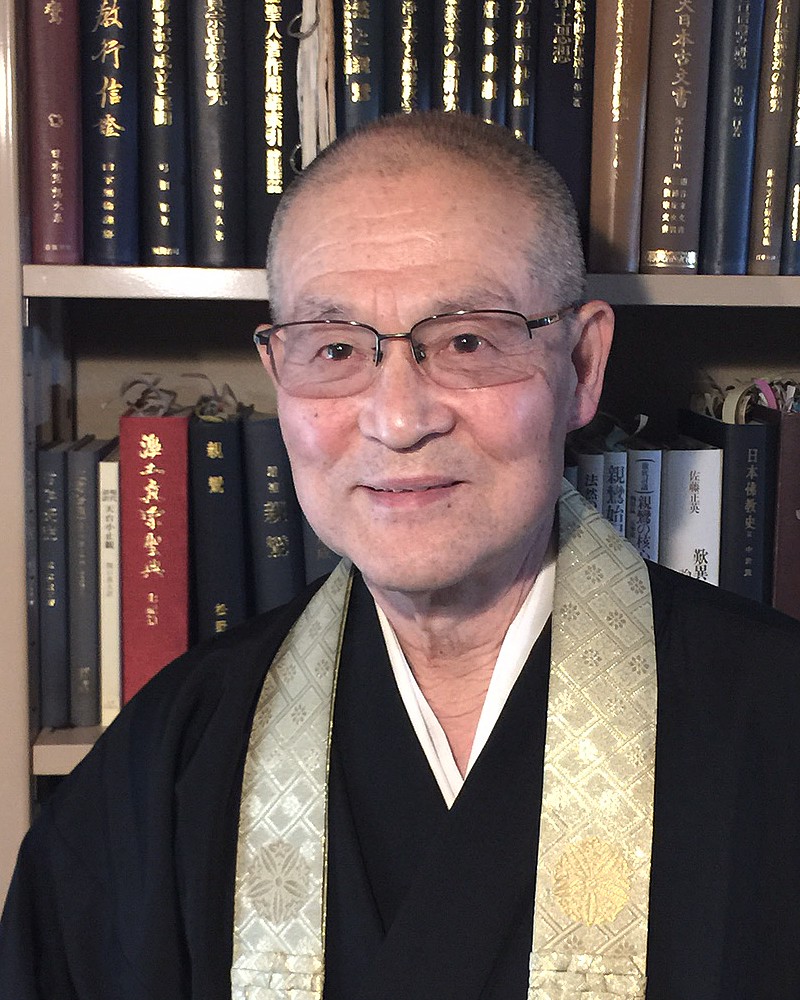

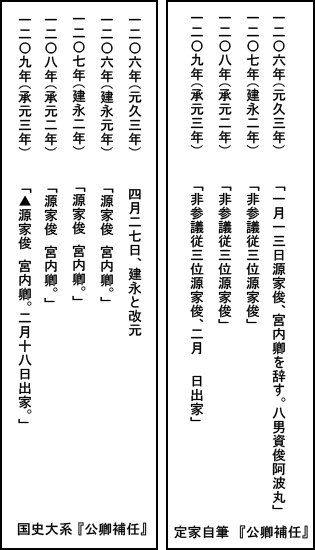

しかし国史大系『公卿補任(くぎょうぶにん)』(吉川弘文館)を見ると、源家俊は文治5年(1189)11月13日に宮内卿に任命されて以来、承元(じょうげん)3年(1209)2月18日に出家するまで、20年間の長きに亘って宮内卿職を勤めていたと記録されている。また同じ国史大系『公卿補任』によると、歌人・藤原家隆は元久3年(1206)1月13日から承久2年(1220)3月22日まで宮内卿であったと記録されている。そうすると、元久3年(1206)1月13日から承元3年(1209)2月18日までの期間、すなわち足掛け4年の間に二人の宮内卿が存在したことになる

したがって国史大系『公卿補任』には自家撞着があるといえる。これを図にすると左のようになる。(図1)

だから『源家長(みなもとのいえなが)日記全註解』(有精堂、昭和四三年)の著者・石田吉貞氏と佐津川修二氏は、『源家長日記』と藤原定家(ふじわらのさだいえ)の『明月記』の記載に基づいて、国史大系『公卿補任』の記載内容が誤っていると判断された。

また稲村榮一氏は『訓注 明月記』(松江今井書店、平成14年12月)第3巻53頁の頭注1に、

と考えられた。つまり稲村榮一氏も、石田吉貞氏らと同じように、藤原家隆が予期しなかったのに後鳥羽上皇によって宮内卿に抜擢された1206年(元久3年)1月13日に、源家俊は宮内卿を辞任したはずだから、『公卿補任』の記述には誤りがあると考えられた。

しかし筆者は、この石田吉貞氏・佐津川修二氏および稲村榮一氏の判断が正しいか否か、再検討すべきであると考える。なぜなら最近、筆者らは、『親鸞は源頼朝の甥――親鸞先妻・玉日実在説――』(西山深草著、平成23年1月25日、白馬社)において、下の仮説を提出しているからである。

2、この女房二位と九条兼実の間に、任子(にんし)と玉日(たまひ)が生まれた。

3、すなわち後鳥羽(天皇)上皇と親鸞は、それぞれ兼実と女房二位との間に生まれた姉と妹と結婚したから姻戚関係にある。

この女房二位の母は九条兼実から九条尼上と呼ばれた。(多賀宗隼『玉葉索引』吉川弘文館昭和19年、解説456ページ)

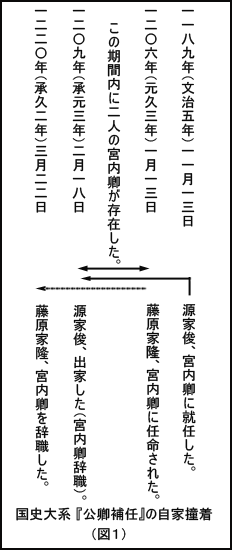

また、猫間中納言・藤原光隆と大皇太后亮(だいこうたいごうのすけ)・藤原実兼(ふじわらのさねかね)の女(むすめ)の間に生まれた子息が、後に歌人で従二位宮内卿となった藤原家隆である(国史大系『公卿補任』第2篇20ページ)。これらの人物の系図を作ると、(図2)になる。

すなわち歌人藤原家隆の異母姉妹が「女房二位」であり、「女房二位」と九条兼実の間に生まれたのが任子と玉日であった。つまり任子と玉日は家隆の姪である。したがって藤原家隆と後鳥羽上皇とは九条兼実の二人の娘(任子と玉日)を介して姻戚関係にあった。

そのうえ元久3年(1206)という年は4月27日に改元されて、建永となった。すなわち建永の法難の年である。だから元久3年1月13日は建永元年(1206)1月13日のことである。すなわち藤原家隆が思いがけずに宮内卿に任命されたこの時から、源家俊が出家した承元3年(1209)2月18日までの足掛け4年の期間の中に、建永の法難が起こっている。だからこの期間中に、後鳥羽院、藤原家隆そして源家俊の間で、宮内卿職をめぐって何か問題が起こったと推定される。

最近藤原定家自筆の『公卿補任』が公開された(冷泉家時雨亭叢書47豊後国風土記、公卿補任1995年朝日新聞社)。国史大系『公卿補任』と藤原定家自筆『公卿補任』は内容に若干の異なりがある。定家自筆『公卿補任』と定家自筆『明月記』(冷泉家時雨亭叢書『明月記一、二、三』朝日新聞社1993~1998年)を尊重すべきであろう。

現在、定家自筆『公卿補任』をも利用できるようになったことは、『公卿補任』の自家撞着を解明する時期が到来したことを告げるものである。

方法論

筆者の方法は

1、先行研究者の業績を引用して先行研究者の業績を肯定する場合は、新しい一次的史料に基づいて肯定した。

2、また、先行研究者の業績を批判する場合は、その先行研究者が用いなかった一次的史料をもって批判した。

3、一次的史料とは、一次資料及び一次資料ではないけれど一次資料を写した信頼できる史料を包括している。

本 論

1、『公卿補任』の自家撞着の詳細

1、「問題の所在」で述べた『公卿補任』の自家撞着に就いて、詳しく検討する。

西暦1206年(元久3年)1月13日に藤原家隆が宮内卿に就任した。この事実は『源家長日記』に記されている。源家長(みなもとのいえなが)は後鳥羽上皇が創設した和歌所(勅撰和歌集編集所)の寄人(職員)であり、『新古今和歌集』編集事業の開闔(かいこう)(次官)であった。また彼は後鳥羽上皇の側近の一人でもあった(石田吉貞・佐津川修二著『源家長日記全註解』有精堂参照)。

『源家長日記』は、彼が後鳥羽上皇の治世を回顧して、建保4年から承久3年の乱までの間に著したと考えられている。その中の「三六 為家・雅経・家隆昇進」は藤原為家(定家嫡男)、藤原雅経、藤原家隆の3人の昇進に際して、源家長が定家、雅経、家隆のそれぞれに和歌を贈ったエピソードを記したものである。そのうちの家隆昇進について論じる。最初に原文を掲げるべきであるが、難解であるから、『源家長日記全註解』の【通釈】を引用する。

また家隆朝臣が宮内卿になったので(次のように)申してやった。

宮の内をけふふみみるも敷嶋の道のおくしるしるしならずや

これを見て(家隆は、自分の予期もせぬ栄進に)途方にくれうろたえて、返事はしないでまず(なにはともあれ、院の御所へ)参られたのだった。このような官職の欠員があるだろうと(いうことさえ)も知らない上に、身のほどを分別して、泣訴して(官職昇進の)望みを口に出すようなことは(家隆は)平生もない。官職の高い者も低い者も(その)身の望みは、申文の度数が重なって、(院)の御哀れみ(の情)も出てくる(ようになって初めて実現を見るという)のが当然のはずだと思われるのに、一向に(そのことを)本人は知らないで、その上しかるべき(自分と)同じ名などを持った人(が昇進したの)であろうかと、いぶかしくお思いになるだけで過ぎていたのだった。宮内卿(の更迭)にあたっては、家俊三位入道は(子息に関して別に希望を)申し上げることもなかったけれど、(院は家俊の子息を侍従になさって、(宮内卿の官職を家俊から)御召し上げになり、(家隆に)賜ったのである。浅からぬ行き届いた御配慮であることよ。(家隆は院の御所を)退出して(初めて)、今朝の(私の歌に対する)返事を下さったのだった。(その歌は、)敷嶋や大和みことの道しあればまよひし袖も春の光に(というのである。)

藤原家隆は平生から昇進の願いを後鳥羽上皇に懇願せず、宮内卿就任の発表を聞いても、同名の他人のことかと思っていたが、源家長からお祝いの歌を贈られて初めて気付き、慌てて後鳥羽院に御礼を申し上げ、その後で源家長に返事の歌を寄こした。後鳥羽上皇は家隆が昇進の願いを申請したのではないけれども、彼が『新古今集』編纂に精励したことを評価したのであろう。上皇は源家俊に宮内卿職を辞めさせたが、その代償として家俊の子息を侍従に取り立てた。

『源家長日記』にはこの件に関して年月日が記されていないが、『源家長日記』と国史大系『公卿補任』との間に矛盾は存在しない。そして国史大系『公卿補任』によってこの人事異動が元久3年(1206)1月13日に行われたことがわかる。

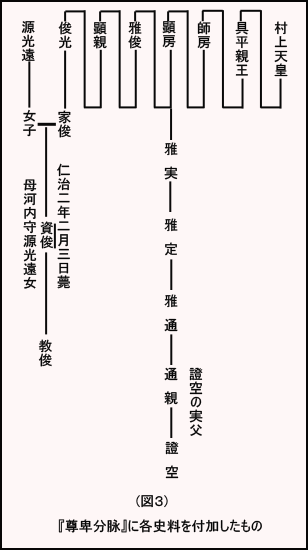

また定家自筆『公卿補任』を見ると、源家俊(正月十三日辞宮内卿八男資俊阿波丸)と記されている。また『尊卑分脉』を抄出し、各史料を付加すると(図3)のような家系である。

右の『尊卑分脉』を見ると、源家俊(みなもとのいえとし)は村上源氏であることがわかる。そして顕房(あきふさ)から数えて5代目に證空の実父である通親(みちちか)がいて、同じく顕房から数えて5代目に家俊が生まれている。通親と家俊が同世代であることはいうまでもない。定家自筆の『尊卑分脉』によると、家俊の嫡男・資俊(すけとし)の母は河内守源光遠(みなもとのみつとお)の娘である。定家自筆『公卿補任』によると、資俊は家俊の八男であり、幼名を「阿波丸(あわまる)」といったことがわかる。家俊が後鳥羽上皇によって宮内卿職を召し上げられたとき、その代償として侍従(じじゅう)に取り立てられたのはこの八男資俊(幼名阿波丸)であった。彼は仁治2年(1241)2月3日に59歳で薨じたから、生まれたのは寿永2年(1183)であった。だから資俊が侍従になった元久3年(1206)には24歳になっていた。また定家自筆『公卿補任』によると源家俊は承元三年(1209)2月18日に55歳で出家した(典拠)から、家俊が久寿2年(1155)に生まれたことがわかる。そうすると資俊が生まれたのは家俊が29歳のときであった。

このように定家自筆『公卿補任』は国史大系『公卿補任』にない貴重な情報を提供してくれる。『尊卑分脉』によると、源光遠は宇多源氏出身であって、蔵人所雑色・後白河院判官代であり、また後白河院の細工所を司った。伊豆・河内守を歴任し皇后大進、主殿頭を勤めた。だから光遠は後白河院の近臣であった。その光遠の娘を妻とした源家俊が父・正四位下の宮内少輔侍従(くないしようふじじゆう)少納言俊光(としみつ)の後を承けて、従三位宮内卿にまで昇ったのは、順調な栄達といえる。このように定家自筆『公卿補任』と『尊卑分脉』の記述を合わせると、興味深い事実が浮かび上がってくる。

2、畑龍英氏の説

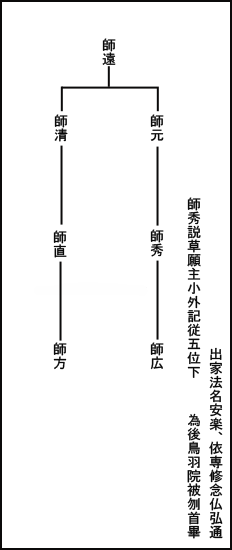

畑龍英氏著『親鸞を育てた一族――放埒の系譜――』(教育新潮社)の「第9章 有範は叫ぶ〝ドッコイ私は生きている〟」(231ページ)を引用したい。

一、光遠の後任に就いた主殿頭(とのもりのかみ)有範(ありのり)

前略)

山槐記』建久3年4月の記である。

十六日丁巳(ひのとみ) 晴れたり曇ったり、大(だい)外記(げき)師直(もろなお)がたずねて来たので、みすをへだてて謁見(えっけん)した。

そのことばに、平座政(ひらざのまつりごと)をきたる十九日に執行するので、ご案内を申しあげるために参上したという。

またことばをついで、中陰以後の杖議(じょうぎ)は平座(ひらざ)が定法(じょうほう)かどうか不審に思ってたずねたところ、主殿頭有範〈光遠出家の後任者〉が申すには、もし議定におよんでおたずねを受けたら、それが定法であることを申しあげる所存だと回答があったむねを、言い添えて帰っていった。

十七日戊午(つちのえうま)、晴れたり曇ったり、右衛門督隆房が光来して、明後日平座政が執行されるのはご承知と思うが、なにか不審な点でもあれば、くわしく説明したいとのおことばであった。

十九日庚申(かのえさる)、晴天、きょう、平座政が執行された。諒闇の期間中に、穢(え)がおわったとはいえ、まだ中陰のうちに、平座を設けるというようなことは、今回が行政の最初の例である。

中略)

諒闇とは本来は、天皇の、父母その他に対するおもい服喪をさしたが、臣下としても謹慎の意をあらわすために、おなじ喪に服した。

穢とは、当時死者を出すと30日間は不浄とみなされ、31日からようやく穢が去って浄にかわるとされた。3月13日に後白河法皇が崩御され、1ヶ月以上もたったこの日には、穢はおわっていたが、四十九日の中陰はまだあけていなかった。

平座とは、床に畳・敷物を敷いて着する座のことで、平敷の座の略称である。

このときまでに、行政の前例として、中陰以後の諒闇1年の期間内に杖議が執行された場合は、平座が定法であるとのしきたりがあったものらしいが、後白河法皇が30余年も治天の君であられたために、法皇の母后待賢門院の崩御以来47年、父皇鳥羽院の崩御以来36年も、諒闇の必要がなかったから、朝政担当の官人たちも、そんな前例のことなど念頭にもなかったものらしい。

人事詔勅事務担当の大外記という、杖議のおぜんだての最高責任者である師直(もろなお)が、その場に臨んで大あわてにあわててだれかれと故実をたずねまわったものらしい。その大外記の質問に応じて、泰然として回答をあたえた人間こそ、主殿頭有範(とのもりのかみありのり)であった。その有範に脚註して、光遠(みつとお)の出家の後任者であると記入されてある。

光遠とは、言うまでもなく、範綱(のりつな)と一緒に後白河院の崩御に殉じて出家した源光遠であり、出家時の現職が主殿頭(とのもりのかみ)であった。主殿頭とは、宮内省に所属し輿(こし)や輦(れん)の行幸用具や、宮中調度の帷帳に関すること、および殿庭の清掃のことをつかさどった主殿寮(とのもりょう)の長官である。(後略)

続いて畑龍英氏は「2、主殿頭有範を日野有範と断定した理由」(234ページ)の中で、その第一の理由として、「大外記の師直が無条件でそのことばにしたがったのは、有範その人が儒家の名門として世間の承認する日野一流人であったからである」理由の第二は、「有範が主殿頭に任官したのは、光遠の出家の後任であったという事実である。光遠は有範の兄範綱(のりつな)の親友であり、ともに後白河法皇の近臣として、それぞれ二度にわたって解官(げかん)と還任(げんにん)を繰り返したことは、今まで何度かふれたことである」と畑龍英氏は親鸞の父・藤原有範が主殿頭源光遠が後白河院崩御に殉じて、親鸞の伯父・藤原範綱とともに出家したとき、主殿頭の後任になったことを明らかにされた。

そして畑龍英氏の説は今回の再検討により、定家自筆『公卿補任』と『尊卑分脉』の記述から正しいことが裏付けられたのである。

以上の史実が判明すると、親鸞が後白河院および側近グループと極めて近い関係にあることが解ってくる。

3、国史大系『公卿補任』と定家自筆『公卿補任』の比較

藤原定家の自筆『公卿補任』と『明月記』および親鸞の『教行信証』等の記述を合わせて、事実関係を明確にする。それを基にして、宮内卿(くないきょう)職をめぐって藤原家隆と源家俊および後鳥羽上皇の間にどういう事態が生じたのか解明する。

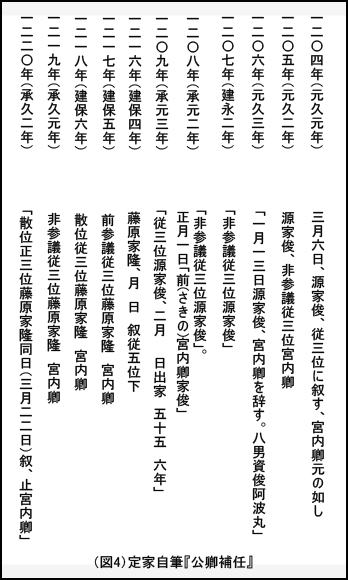

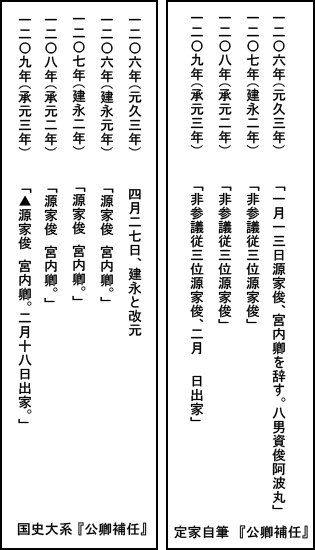

国史大系『公卿補任』と定家自筆『公卿補任』は内容において異なるところがある。最初に藤原定家の『公卿補任』の記述を(図1)と同じような表にすると、次のようになる(図4)。

元久三年(1206)1月13日、源家俊が後鳥羽院によって宮内卿を解任され、その代償として、八男資俊(幼名・阿波丸)を侍従に取り立てて貰った(図4)。すなわち藤原定家自筆『公卿補任』では、源家俊が元久3年1月13日に宮内卿職を藤原家隆に譲ったことになる。また承元3年(1209)の「従三位源家俊二月 日出家 五十五 六年」という記載は、「従三位である源家俊が二月 日に出家した。55歳であった。故に源家俊は元久元年(1204年)3月6日に従三位に叙されて(即ち公卿になって)から承元3年(1209)二月に出家するまで、足掛け6年にわたって公卿の地位にあった」ということを意味するものである。そして源家俊は出家以後、『公卿補任』から姿を消す。出家者は朝廷に仕える身分ではないからである。

したがって藤原定家の自筆『公卿補任』においては自家撞着はない。やはり国史大系『公卿補任』が誤っているように見える。

しかし、建永(承元)の法難において流罪に処せられた親鸞の抗議文を読むと、一概に定家自筆『公卿補任』は正しくて、国史大系『公卿補任』が誤っているとすることはできないと思われる。次にその問題を考えてみる。

4、平雅行氏の説

平雅行氏は親鸞の『教行信証』後序を左のように読むべきであると説かれた(『歴史のなかに見る親鸞』99ページ法蔵館、2011年4月10日)。

竊(ひそ)かにおもんみれば、聖道の諸教は行証(ぎょうしょう)ひさしく廃れ、浄土の真宗は証道(しょうどう)いま盛りなり。然るに諸寺の釈門は教(きょう)に昏(くら)くして真仮(しんけ)の門戸(もんこ)を知らず、洛都の儒林(じゅりん)は行(ぎょう)に迷(まど)うて邪正(じゃしょう)の道路(どうろ)を弁(わきま)うることなし。

ここを以て興福寺の学徒は_

太上天皇〈諱(いみな)尊成(たかなり)〉に

今上(きんじょう)〈諱為仁(ためひと)〉の聖暦(せいれき)、承元(じょうげん)丁卯(ひのとう)の歳(とし)、仲春(ちゅうしゅん)上旬(じょうじゅん)の候(こう)に、奏達(そうだち)す。主上臣下、法に背き義に違(い)し忿(いかり)をなし怨(うらみ)を結ぶ。これに因(よ)りて真宗興隆の大祖源空(げんくう)法師、并(なら)びに門徒数(す)輩(はい)、罪科を考えず猥(みだ)りがわしく死罪に坐(つみ)す。或いは僧儀を改めて姓名(しょうみょう)を賜(たも)うて遠流(おんる)に処す。予はその一なり。

そして、平雅行氏は従来の『教行信証』後序の解釈の誤りを正して、左のように説かれた。

実際に処分が行われたのは2月28日です。2月上旬ではありません。同時代の日記史料である『明月記』の記事を追ってみましょう。まず1月24日に「専修念仏の輩停止(ちょうじ)の事、重ねて宣下すべしと云々、去るころ聊か事故ありと云々〈その事、すでに軽きに非ず〉」と見えています。「密通事件」が発覚して、専修念仏を弾圧するという基本方針がこの時点で定まっていたことが分かります。問題は具体的に誰をどのように処罰するか、です。2月9日条では「近日ただ一向に専修の沙汰なり、搦め取られ拷問せらると云々」と見えていて、専修念仏僧の逮捕・拷問が行われています。2月10日条では「今朝、兼時朝臣が入道殿(九条兼実)の御使いとして参る。専修僧を相具すと云々」とあって、九条兼実が使者を後鳥羽院のもとに派遣しています。兼実の使者は「専修僧」を連れて参上したとのことです。これについて藤原定家は「専ら申すべき事に非ざるか。骨鯁(こつこう)の御本性、なお以てかくの如し」と述べています。頑固一徹なので仕方がないとあきれています。九条兼実は法然の有力な庇護者であり、『選択集』も兼実の依頼によって執筆したという経緯があります。九条兼実は穏便な処置を要請するために、後鳥羽院のもとに使者を派遣したのでしょう。

そして実際、兼実の要請には一定の効果がありました。後鳥羽院は、法然の流罪先を九条兼実の知行国にすることによって、法然の管理権を兼実に委ねました。幸西と証空の二人についても、兼実の実の弟である慈円に預けるという形をとって流罪を免除しています。後鳥羽は九条兼実の顔も立てたのです。

このように、2月上旬は弾圧をめぐる駆け引きが行われていた時期であって、弾圧が行われた時ではありません。しかも2月上旬に後鳥羽院は京都にいなかった。『明月記』によれば、1月23日から2月12日まで後鳥羽は大阪府島本町にある別荘の水無瀬(みなせ)殿(どの)に遊びに行っていて、蹴鞠や笠懸や狩りをして遊んでいます。二月上旬に弾圧が行われたのではありません。

特に私が重要だと思うのは、2月10日に九条兼実が寛大な処置を後鳥羽に要請した事実です。2月10日時点で宥免措置を願い出ているということは、当然同じ時期に、逆の立場からの要請もあったはずです。つまり専修念仏を厳格に処分すべきだという要請もよせられたはずです。そしてそれを裏づける史料が『教行信証』後序なのです。親鸞が書いているように興福寺は2月上旬に後鳥羽院に奏達し、専修念仏への峻厳な処分を願い出ました。2月上旬の興福寺の奏達は事実と考えるべきです。(後略)

上に引用した平雅行氏の論考に基づいて建永(承元)の法難の経緯を考える。この文章を筆者が現代語で要約すると、次のようになる。

建永(承元)元年(1207)2月上旬に興福寺の学徒達が重ねて後鳥羽上皇に専修念仏僧を告訴した。主上も臣下も法律に違反し、道義に背き、忿り、怨恨を懐いた。その結果、真の浄土宗の元祖法然房源空並びに門下の数名に対して罪状を勘文することなく違法に死罪に処した。或いは僧を止めさせて、俗名を与え俗人にして遠流した。私はその一人である。

親鸞は二月上旬に興福寺の学徒が訴えて、それを後鳥羽上皇が受理して最終的に「後鳥羽上皇および臣下が、法然以下の専修念仏者を違法に処刑し、あるいは還俗させ遠流した」と、後鳥羽上皇の処罰を批判している。しかし親鸞はこの二月上旬以後の経緯の具体的な月日を語っていない。この違法な処分は2月18日に決定されたのである。何故かと云えば、『三長記』(三条長兼の日記)の建永2年2月の記述に、

とある。この「新宰相」は藤原光親のことである。国史大系『公卿補任』第1篇(吉川弘文館)の568・569ページを見ると、藤原光親は元久2年1月19日、従四位上に叙せられ、後鳥羽院の院司になっている。そして建永元年4月3日に左中弁になり、同年10月20日に右大弁、蔵人頭に昇進し、12月9日、中宮亮(ちゅうぐうのすけ)を兼ねて参議の従三位すなわち公卿に昇った。朝廷の議事に参加できる(参議という)公卿を宰相という。だから建永2年2月14日、三条長兼は藤原光親を「なりたての宰相」という意味で「新宰相」と呼んだのである。彼は優秀な人物であって、後鳥羽院仙洞の院司であり、同時に朝廷の土御門天皇の側近である蔵人の頭として、天皇の中宮・藤原麗子にも仕える中宮亮であった。だから彼は後鳥羽院と天皇を繋ぐパイプであった。したがって「2月14日、新宰相藤原光親が御教書(院宣)を送る」という三条長兼の記事は「治天の君」後鳥羽院が藤原光親を介して朝廷に専修念仏停止の議定を指示した事を意味する。

そういうわけで速やかに廷臣達が議論を始め、早くも2月18日には処分が決定した。

『皇帝紀抄』2月18日条の記事を見ると、

とあるからである。すなわち水無瀬殿から都に帰ってきた後鳥羽院は、2月14日に側近の新宰相・藤原光親を朝廷に遣わして専修念仏を停止せよと院宣した。そして朝廷は2月18日に、いわゆる「密通事件」を詮議している。親鸞はこの日の議定が違法であると抗議しているのである。多くの念仏者の中には、品行のよくないものもいたと思われる。例えば法然によって破門された法本房がそれであろう。しかし法然・親鸞らと共に処罰された門弟の中にそのような人物がいたか否かわからない。ことに不可解な点は親鸞が「主上臣下、法に背き義に違(い)し忿(いかり)をなし怨(うらみ)を結ぶ」というくだりである。後鳥羽院と公家達が「法に背き、義に違(い)し、怒りをなし」その結果不当な処分を住蓮、安楽、法然、親鸞、その他の専修念仏僧たちに加えたということは理解できる。しかし「怨(うらみ)を結ぶ」という文句は何を意味するのか。後鳥羽院に仕える女房たち例えば、いわゆる鈴虫・松虫のような女官が奪われた事を後鳥羽院が怨んだのか。これぐらいのことは怒る対象であっても怨む、つまり院の心を傷つける事柄ではなかろう。また親鸞がおっぴらに結婚していたということも平雅行氏が詳しく説かれたように、後鳥羽院が怨む事柄にはならない。専修念仏教団には、なにか後鳥羽院の逆鱗に触れるような事情があったのだろうか。

ただ一つある。それは親鸞が後鳥羽院中宮・宜秋門院任子の妹である「玉日」と結婚していたことであろう。つまり後鳥羽院は、いつの間にか自分が専修念仏僧の姻戚になっている事を知ったのである。この情報を後鳥羽院は京都に帰って朝廷が専修念仏を詮議した最終段階に知ったと思われる。法然と兼実が相談して玉日に親鸞を娶せたという情報は多くの公家達は知っていたであろうが、公式の場で問題にされることはなかったはずである。しかし延暦寺と興福寺が専修念仏教団を取り締まれと要求し、朝廷で議題にされ、そのうえ「密通事件」の有無が論じられると、親鸞玉日の結婚は後鳥羽院の耳に届かずにはいられない。後鳥羽院は自分が専修念仏僧の同類に堕とされたと感じた。「朕は専修念仏僧によって虚仮にされた」と受け取ったのではないか。久我通親も源頼朝も既にこの世から去っていたが、反鎌倉幕府派であった久我通親の同調者は必ず宮中にいたであろう。そういう反鎌倉幕府グループが九条兼実を中心とする親鎌倉幕府グループを攻撃したのである。そして九条兼実は失脚し、慈円も天台座主をやめ、宜秋門院任子も出家した。

九条兼実勢力が後鳥羽院に一言耳打ちすれば、院を激怒させることはたやすいことである。だから親鸞は詮議の最終段階になってから、俎上に載せられたのである。親鸞が処刑されることもありえた。親鸞は後鳥羽院に怨まれていたと推定することは決して無理なことではない。

『古典基礎語辞典』(大野晋著 角川学芸出版 2011年)の208ページを見ると、

うら・む【恨む・怨む】

不当な扱いを受けて、不満や不快感を抱きつつも、それに対してやり返したり、事態を変えたりすることができず、しかもずっとそのことにこだわり続け、こういうことをする相手の本心は何なのだろうとじっと思いつめること。

と、解説されている。これが後鳥羽院の心境であろう。兼実は必死になって法然が処罰されることを防ごうとした。法然が流されることを阻止できるならば、親鸞以下の門弟達も流されることはないからである。 兼実が自分の娘の悲しみと不幸を排除する事を前面に出して懇願することは私情に基づく行為であって、専修念仏停止という信仰上の危機に対処するには矮小な動機である。兼実が自分の娘を守りたいと思うのは親として当然のことである。それを第一の目的として騒ぐことは摂関家藤原氏の家長として恥辱になる。真っ先に法然の遠流だけでも阻止できるならば、関連して結果的に親鸞の遠流も阻止できるはずである。はじめから兼実の日記『玉葉』には兼実の息女は宜秋門院任子しか登場しない。兼実は任子以外の女子を『玉葉』に書く必要がなかったのである。そして2月28日、法然と親鸞らは京都から追放するという処分を決定された。処分を行うと、後鳥羽院は3月23日に高野山に行幸した。法然の流罪を阻止できなかった九条兼実は4月5日、絶望して薨去した。兼実の往生について、兼実の実弟・慈円は『愚管抄』のなかで下記のように語っている。

藤原定家も『明月記』4月5日条で、「入道殿下御入滅」と聞いて悲んでいる。ここで注目すべきことは、「臨終は良くて亡(うせ)にけり」というように、兼実が往生したのが4月5日のことであったという証言である。「4月5日」といえば親鸞が六角堂で「女犯偈」を得た日である。

5、古田武彦氏の業績に対する筆者の評価

古田武彦氏は『親鸞思想―その史料批判―』(明石書店1996年6月)の中で、左のように主張された(34ページ)。

1、「親鸞夢記」は親鸞自身の編述である。

2、「建長二年文書」は、親鸞の真作である。

3、「女犯の偈文」は建仁元年四月五日の夢告であることが決定せられる(傍線筆者)。

4、覚信尼あての親鸞書状も真作である。

また、古田武彦氏は著書『親鸞●人と思想』(清水書院、昭和45年)において、左のような結論を下しておられる(112ページ)。

同時に二人の妻

(中略)

親鸞は吉水時代二人の妻をもっていた。ひとりは恵信尼であり、ひとりは関白兼実の女、善変であった。それぞれ、一男一女(印信、小黒女房)とひとりの男子(善鸞)を生んだ。

そのような親鸞に対して、承元の弾圧は下ったのである。恵信尼は、やがて越後の親鸞を追うて下り、流罪の末のころ、彼女にとって二番目の男子を生んだ。それが明信(信蓮房)である。

私たちも親鸞が九条兼実の七女・玉日と結婚したという親鸞門流の伝承が歴史的事実であると主張している(『親鸞は源頼朝の甥―親鸞先妻玉日実在説―』西山深草著、白馬社2011年1月発行)。しかし親鸞が同時に二人の女性と結婚したのではなくて、親鸞は最初に兼実の娘・玉日(18歳)と結婚し、「範意・印信」、「壬生女房嵯峨姫」、「宮内卿公・善鸞」の三人をもうけた。そのときに建永の弾圧を蒙り、越後に流された。玉日に仕えた女房・筑前が同行して親鸞の世話をした。不幸にして京都に残された玉日が26歳で儚くなると、恵信尼(筑前)は玉日の後継者として親鸞と結婚したのである。親鸞と恵信尼の間に生まれた第一子が越後生まれの信蓮房明信であった。

兼実が親鸞を七女の婿に取り、親鸞の夢の「玉女」に因んで、玉日という名を与えた。「日」とは観音菩薩を「日天子(にってんし)」、勢至菩薩を「月天子(がってんし)」というように、観音菩薩を隠喩している。つまり「玉日」とは観音菩薩の生まれ変わりである女性という意味である。「善変」という法名を授けたのは僧である。法然以外の僧ではあり得ない。親鸞が法然の弟子になったのであるが、「善変」の「変」は「変化」「変相」「変化身」「変化人」の「変」を意味する。だから俗名の「玉日」と法名の「善変」は共に六角堂の如意輪観音が変化したという思想に由来する。そして兼実は法然の信者である花園左大臣の娘である「六条の尼御前」に提供して貰った西洞院五条の「華園院」という大きな屋敷を坊舎として綽空(後の親鸞)・玉日新婚夫婦を住まわせた。そして親鸞と玉日の間に「範意」、「壬生女房」、「善鸞」の三人が誕生したのである。親鸞が建仁元年4月5日に霊告「女犯偈」を得てから、半年後の10月5日に玉日と結婚したこと、九条兼実が承元元年4月5日に往生したことは決して偶然ではない。親鸞と兼実が切っても切れない縁に結ばれていることを示すものである。 法然も式子内親王が亡くなった1月25日の命日に浄土に帰っていったのである。

これらの事実は偶然ではなくて、中世人たる法然と親鸞が信仰と実践において真摯であったことを示すものと思われる。先に論じたように、建永2年(1207)2月上旬(9日と10日)に、後鳥羽院のもとで興福寺の学徒によって訴えられた専修念仏停止の件が詮議され、同月中旬(14日から18日)に結審(院宣)が出され、同月下旬(28日)に朝廷において流罪が決定された。つまり専修念仏弾圧は2月上旬、中旬、下旬にわたって、三つの段階を経て執行されたのである。したがって後鳥羽院は比叡山・興福寺の訴えと九条兼実を筆頭とする専修念仏擁護派の弁護を聞いた上で処断したのであるから、表面的に見れば一応の手続きを履行しているように見える。しかし親鸞の抗議は不法な処分であったことを示唆している。

藤原定家自筆本『公卿補任』と国史大系『公卿補任』の1206年~1209年の表記をもう一度掲げる。

左の二つの表を見ると、はっきり分かるのであるが、藤原定家自筆の『公卿補任』においては、1206年(元久3年)1月13日に源家俊が宮内卿を辞職したから、翌年の1207七年(建永2年)、源家俊はただの非参議従三位と記されている。次の1208年(承元2年)も然りである。国史大系『公卿補任』を見ると、1206年(建永元年)、1207年(建永2年)、1208年(承元2年)と源家俊は連続して宮内卿であり、1209年(承元3年)2月18日に彼が出家するまで、ずっと宮内卿であったことになる。この異なる記載を単純に写し間違いであると片付けることはできない。

このことに関連してもう一つ奇妙なことがある。それは次の事実である。

1、『皇帝紀抄』により、専修念仏教団処分が決定したのは承元2年2月18日である。

2、源家俊はその二年後の承元3年2月18日に出家した(国史大系『公卿補任』)。

3、藤原定家は『明月記』の中で、建永2年(承元元年)2月18日条に「天晴る」とだけ記した。この年の2月1日から17日まで連続して記事がある。次の日すなわち2月18日条は「十八日。天晴る」とだけ記している。つまり日付と天候だけしか記していない。

4、藤原定家は自筆『公卿補任』において、源家俊が出家したのは承元3年2月 日と記している。すなわち「18日」という日を記していない。

これらの記事を通覧すると、一つの疑問が湧いてくる。すなわち建永2年(承元元年)2月18日に、専修念仏教団の処分が決定したのであるが、その二年後の同月同日に源家俊が出家している。はっきり言えることは、藤原定家と源家俊がともに「2月18日」という日付にこだわっていることである。

定家自筆『公卿補任』は定家が書写したものである。基本的には宮中の『公卿補任』を書写したものであろう。誰か分からないが公家から借用して書写したのかも知れない。しかしただ写しただけでなくて、ある部分は自分の所見を書き加えた可能性もある。定家自筆『公卿補任』は宮内卿職の実態に関して整合しているから、否定することは難しい。

国史大系『公卿補任』と定家自筆『公卿補任』の記事に矛盾があったとする。こういう場合は、どちらか一方が正しくて、他方が間違っていると考えるよりも、両方ともそれぞれの書き手は主観的に正しいことを記録していると考えてもよいのではないか。国史大系『公卿補任』と定家自筆『公卿補任』が両立する歴史的事実があり得るのではないか。つまり宮中の外記局が記録した源家俊像と、廷臣であってしかも藤原家隆と親密な歌人藤原定家が記した源家俊像が、整合する歴史的事実があったのではないか。

6、建永の法難の諸史料と親鸞の『教行信証』の照合

(1)『三長記』(三条長兼の日記)の記述

筆者が読み下ししたものを左に掲げる。

1206年(元久3年)2月14日乙丑 陰、新宰相、御教書(院宣なり)を送る。曰く、法々(法本か)安楽両人召し出すべし。また高野の悪僧覚幽、同じく配流さるべしてへり、件の法々(法本)安楽両人は源空上人一弟なり、安楽房は諸人を勧進し、法々(法本)房は一念往生義を立つ。仍てこの両人を配流さるべきの由、山階寺(やましなでら)(興福寺の別名)の衆徒、重ねてこれを訴え申す。仍てこの沙汰に及ぶか。その操行においてはたとい不善を為すと雖も、勧めるところ、執るところ、只念仏往生の義なり。この事に依り罪科に行われること痛哭すべし、痛哭すべし。この時に当たって(予)この事を奉行するは、先世罪業の然らしむる歟。但し山(比叡山)・階(興福寺)の両衆徒、殊にこの訴訟を成す。若し神慮(日枝社)・春日大明神に背くに依らば、咎ある歟、趨々所洩、只この一事ばかりなり。これを召し出すべきの由即ち左佐親房の許に仰せ遣わし了んぬ。(別当未だ補せずこの間、左衛門佐の藤原親房院庁の事を行う)

元久3年(4月27日、建永と改元)2月14日、後鳥羽上皇が法本房と安楽房を召喚せよと院宣した。法本房と安楽房を配流すべきであると興福寺の衆徒が重ねて訴えてきたからこの沙汰になった。操行においてよくない点があっても、彼らが勧めていることはただ念仏往生の教義である。このことによって罰せられることは非常に嘆かわしいことである。長兼はこのような信仰問題を奉行しなければならないことは、自分が前世に犯した罪業のためかと苦悩している。延暦寺と興福寺が協調して専修念仏停止を要求している。もし日枝社と春日大明神の神慮に背くのであるならば彼らに咎があることになるのか。両人を逮捕するように左佐親房に命じた。

三条長兼は法然と九条兼実に近い人物である。

1206年(建永元年)12月、後鳥羽院が熊野詣にいった留守の間に後鳥羽院に仕える複数の女房が安楽房と住蓮房に結縁して出家した。)

1207年(建永2年)(『明月記』)

1月24日 天気は晴。陰り、雨が時々降った。巳の時(午前10時頃)、門を出て水無瀬殿に参る。(院が)馬場殿に出御されてから参着した。頭弁(藤原光親)が(後鳥羽院が居る水無瀬殿から)京に出て、専修念仏の輩を停止することを重ねて宣下せよと沙汰した。以前に聊か専修念仏に関係する事故があったという。[そのことはすでに軽微なことではないが、子細を知らないから書かない]暫く水無瀬殿に祗候した後、宿所[衆生寺]に退下した。

1207年(建永2年)2月9日、専修念仏僧が逮捕・拷問される。

承元元年(1207)2月18日、源空上人(法然房と号す)土佐国に配流す。専修念仏の事に依るなり『皇帝記抄』)。

後鳥羽上皇が専修念仏を停止し、法然を土佐へ、親鸞を越後に流罪することを決めた。

建永2年2月27日、法然、土佐に配流(『四巻伝』『弘願本』『琳阿本』『九巻伝』)。

平雅行氏は論文「親鸞の配流と奏状」(早島有毅編『親鸞門流の世界―絵画と文献からの再検討―』法蔵館、所収、2008年5月)において、左のように論じられた。(175ページ)

壮年期の親鸞に決定的な影響を与えたのは、建永二年(1207)の専修念仏弾圧である。しかし関係史料に親鸞の名がほとんど出てこないため、親鸞がなぜ流罪となったのかがよくわからないし、そもそも建永の法難が何であったのかについても、必ずしも意見が一致していない。

顕密仏教が専修念仏の弾圧を一貫して主張したのに対し、貴族や朝廷は当初弾圧に積極的でなく、「密通事件」を契機にその方針を大きく転換した。そのため弾圧の原因や評価について、論者の見解はほぼ二分されている。第一は弾圧原因を法然の思想に由来すると考える立場であって、この場合、弾圧を顕密仏教との思想的対立の必然的帰結と解する傾向がある。第二は弾圧の主因を「密通事件」や破戒を旨とした門徒の行状に求める立場であり、法然の思想と顕密仏教の共通性を強調して、弾圧を一種の偶発事件と捉える傾向がある。そしてこの二つの立場の違いは、顕密仏教と朝廷との意見対立に根ざしていよう。それだけに、前者は朝廷の方針転換や「密通事件」をどのように説明するかが問われるだろうし、後者については破戒や密通が横行していたなか、なぜ専修念仏が厳しく処断されたのか、説得力のある説明が求められよう。こうした研究状況のなかで、私も建永の法難について検討を加え、これが「密通事件」を媒介とする思想弾圧であったと結論した。

(中略)

建永元年(1206)末の後鳥羽院の熊野詣の最中に、法然の弟子と院の女房との間で「密通事件」が起き、それが発覚した。建永2年1月に専修念仏を禁止する方針が定まり、2月28日に「五箇条」の官符が下された。そして安楽・住蓮・性願・善綽の四名が処刑され、法然・親鸞・行空・浄聞房・禪光房澄西・好学房の六名が流罪となった。幸西と証空の二名は、いったん遠流と決まったものの、慈円が身柄を預かって流罪を免れている。

以上、建永の法難の経緯を概観してきたが、先ず死刑となった四名について検討してみよう。彼らのうち安楽・住蓮が「密通事件」に関わったことは、『愚管抄』などで確認できる。この二人については興福寺がこれまでも処罰を求めてきた。しかしそれは罪科に処するよう要請していたのであって、処刑を求めたわけではない。死罪は後鳥羽の意志によるものとみるべきだろう。また性願・善綽の二人についてはこれまでまったく指弾されておらず、法然門下において、さほど著名な僧侶でもない。こうした人物が極刑に処されていることは、この四名が「密通事件」への直接的な関与を咎められ、後鳥羽院の主導で処刑されたことを示唆している。(177ページ、引用終わり)

しかし、筆者はこの四名が「密通事件」関与したという根拠は何もないないから、平氏の憶測に過ぎないと考える。

7、後鳥羽院の熊野参詣の動機

人物叢書『藤原定家』山村修一(吉川弘文館)「九熊野御幸」167ページ

後鳥羽院政下熊野参詣の特色

熊野御幸は全盛期の院政とは不可分の関係にある。常は九重の宮闕(きゅうけつ)奥深く君臨していなければならない天皇の地位から解放された上皇は、行動の自由・権力の乱用に対する非常な興味から盛んに各地へ臨幸した。その端的なあらわれが熊野御幸に他ならず、しかも後鳥羽上皇に至って前三代をしのぐ頻繁さとなったのである。御幸の度数は白河十度、鳥羽二十一度、後鳥羽三十一度であるが、院政の期間をこの度数で割るときは、参詣される間隔は白河約四年五ヶ月、鳥羽約一年七ヶ月、後白河約一年、後鳥羽約十ヶ月となり、後鳥羽上皇は平均一年に一度以上の参詣をされた実情をしる。如何に身体弱く遠出を好まぬ定家と雖も、一度はお伴をしなければならなかったに相違ない。彼の参詣は建仁元年十月のことであったが、それに先立って当時の実情を一瞥しておこう。後鳥羽上皇の御幸は建久九年(一一九八)に始まり、承久三年(一二二一)正月を最終回とするが、この間建仁三年には三月及び七月、建永元年には五月及び一二月、承元四年には五月及び十月、建暦元年には閏正月及び十一月と、それぞれ二度の御幸があり、盛んな御幸に刺激されて皇族では御母七条院・准母殷富門院・妃承明門院・同修明門院・皇女春華門院・土御門天皇中宮陰明門院及び後白河天皇皇子道法法親王らこれまでに見ない多数に上り、公家の中でも民部卿藤原長房は二十一度、(中略)右中弁藤原資實二十五度と抖擻(行脚)の回数を随分重ねる人々があった。しかし後鳥羽上皇御幸の特色は、単にその頻繁さにあったのみではない。御幸の途次盛んに和歌会を催されたこと、及び軍事的関心を払われたことは、実に今までにみない重要な点であり、概して始めのころはとくに前者に、終わりのころにはとくに後者に力がいれられたようであった。(中略)

右のように、山村修一氏が後鳥羽上皇は建暦元年頃から強く軍事的関心を抱いていたことを指摘されたことは、重要である。

8、玉日伝説

平雅行氏は著書『歴史のなかに見る親鸞』(2011年4月10日法蔵館)において、佐のような疑問を述べられた。

玉日伝説について

まず、玉日伝説から検討しましょう。近年、『親鸞聖人御因縁』(以下『御因縁』)や『親鸞聖人正明伝』(以下『正明伝』)に見える玉日伝説を事実とみなす研究が増えていますが、非常に残念なことです。私は賛成できません。玉日伝説というのは、親鸞が九条兼実の娘と結婚したという話です。建仁元年(1201)十月、法然を訪ねた兼実が、在家念仏と出家念仏の功徳の違いを質問したところ、法然は功徳が同じと答えます。すると兼実は、「それなら法然の弟子のうち不犯の清僧を私の娘と結婚させて、その証拠を示して欲しい」と求め、法然はそれに応えて親鸞を推薦します。親鸞は抵抗しますが、法然の命にさからえず、兼実の娘である玉日姫と結婚した、という話です。これが玉日伝説です。

伝承としては面白いものですが、これを歴史的事実とみなす勇気は私にはありません。まず第一に、摂関家の娘との婚姻などあり得る話ではありません。第一章で述べましたように、親鸞は貴族といっても下級貴族の出身です。一門から殿上人すら出ていません。親鸞の伯父の日野宗業はこのころ一門の出世頭でしたが、その宗業を九条兼実は「凡卑の者なり」と評しています。孫の九条道家も宗業を「その身はなはだ下品のものなり」とバカにしています。百姓身分の者からすれば親鸞も兼実も同じ貴族ということになりますが、貴族社会のなかでは、親鸞一族は摂関家から鼻も引っかけられないような存在でしかありません。殿上人にすらなれない家柄の者と、摂関家の娘を妻合わせるというのは、当時の身分制の在り方からすれば考えられない話です。第二に、親鸞が九条兼実の娘と結婚していたのであれば、建永の法難の際、兼実の働きかけで親鸞は流罪を免れたはずです。幸西と証空は、兼実の要請で慈円が身柄を預かり流罪を免れました。このうち証空は九条兼実の政敵であった土御門通親の猶子です。証空を助ける前に、娘婿の親鸞を選んだはずです。なぜ、そうしなかったのか、その理由が説明できません。親鸞と兼実の娘との結婚はあり得ません。第三に、『御因縁』では親鸞が九歳で慈円のもとに入室したことになっています。でも、第一章で詳しく論じたように、親鸞が慈円の弟子であったということは、歴史的事実ではありません。第四に、『御因縁』『正明伝』とも、親鸞が天台座主慈円の使者として「参内(さんだい)」し、天皇の命で和歌を詠まされたことが、六角堂参籠・比叡山出奔の直接のきっかけとなった、としています。これは話の回想シーンに登場するエピソードですが、『御因縁』はこの参内の時期を明言していません。「参内」はいつの出来事でしょうか。その手がかりとなるのが、慈円が天台座主であったという点です。慈円は天台座主に四度就任していますが、親鸞の延暦寺時代に座主になったのは初めの二回です。一度目は建久3年(119211月29日から建久7年11月25日まで、そして二度目は建仁元年(1201)2月18日から翌年の7月7日までです。前者は建仁元年の六角堂参籠から4年以上も前のことになりますので、これが叡山出奔の直接の契機とは考えにくい。親鸞が六角堂に参籠したのは、建仁元年ですので、(月日は不明)、「参内」が建仁元年2月から10月までの出来事であれば、いちおう話の辻褄が合います。ところがその場合には、親鸞に和歌の詠進を命じた天皇がわずか7歳の土御門天皇という、とんでもない話になります。(以下略)

今回は建永の法難に際しての藤原家隆と親鸞のつながりを藤原定家の『明月記』によって論証する。

平氏の「親鸞と兼実の娘との、結婚はあり得ません」(「玉日伝説について」第4章105ページ、「親鸞に和歌の詠進を命じた天皇がわずか七歳の土御門天皇という、とんでもない話になります」)という結論は歴史的事実の誤認である。

松尾剛次氏は『親鸞再考―僧にあらず、俗にあらず』(NHKブックス 2010年)を出版された。そして、京都市伏見区西岸寺を実地調査された。西岸寺の自伝によれば、もとは関白藤原忠通がたてたと伝えられている法性寺小御堂である。息子九条兼実がことのほかこの地を愛したので、花園御殿ともいわれたという。後白河法皇もしばしば訪れており、後に法皇の御製の和歌にちなんで「西岸寺さいがんじ」と号したとされている。さらには、親鸞は九条兼実の娘玉日と結婚したが、建永2年(1207)年に越後に配流された。残された玉日姫は小御堂を守り、この地で亡くなった。その後、親鸞の弟子で、玉日姫に仕えていた有阿弥(田村采女正光隆)が九条家より小御堂の寄進を受け、西岸寺を開き、玉日姫のお墓を守ったという。

筆者らは『親鸞は源頼朝の甥――親鸞先妻・玉日実在説――』の「第六章親鸞の出自から見た建永の法難」(西山深草著、平成23年(2011)1月25日、白馬社)において、有阿弥陀仏が高野聖であったことを論証した。すなわち親鸞の弟子・有阿弥陀仏は高野聖兼善光寺聖であった。またその後、恵鏡譲状案(鎌倉遺文・史料09847)によって、親鸞門弟・有阿弥陀仏と真言行者・恵鏡は協力して善光寺金銅三尊を鋳造したことを確認した。故に親鸞門弟・有阿弥陀仏は親鸞と同じく善光寺聖であったことは確かである。

次に藤原定家の自筆『公卿補任』と『明月記』および親鸞の『教行信証』等の記述を合わせて、事実関係を明確にする。それを基にして、宮内卿(くないきょう)職をめぐって藤原家隆と源家俊および後鳥羽上皇の間にどういう事態が生じたのか解明する。

元久3年(1206)1月13日、源家俊が後鳥羽院によって宮内卿を解任され、その代償として、八男資俊(幼名・阿波丸)を侍従に取り立てて貰った(図4)。すなわち藤原定家自筆『公卿補任』では、源家俊が元久3年1月13日に宮内卿職を藤原家隆に譲ったことになる。また承元3年(1209)の「従三位源家俊二月 日出家 五十五 六年」という記載は、「従三位である源家俊が2月 日に出家した。55歳であった。故に源家俊は元久元年(1204年)三月六日に従三位に叙されて(即ち公卿になって)から承元3年(1209)2月に出家するまで、足掛け6年にわたって公卿の地位にあった」ということを意味するものである。そして源家俊は出家以後、『公卿補任』から姿を消す。出家者は朝廷に仕える身分ではないからである。したがって藤原定家の自筆『公卿補任』においては自家撞着はない。やはり国史大系『公卿補任』が誤っているように見える。しかし、建永の法難において流罪に処せられた親鸞の抗議文を読むと、一概に定家自筆『公卿補任』は正しくて、国史大系『公卿補任』が誤っているとすることはできないと思われる。次にその問題を考えてみる。

9、国史大系『公卿補任』のテキスト・クリティーク

国史大系『公卿補任』において、「源家俊 宮内卿。」という表記は元久2年(1205)、元久3年(建永元年)(1206)、建永2年(承元元年)(1207)、承元2年(1208)と連続し、承元3年(1209)に至って「▲源家俊 宮内卿。2月18日出家。」となる。記号「▲」は出家を表すものである。先に問題として取り上げた所見である。

藤原定家自筆本『公卿補任』と国史大系『公卿補任』の1206年~1209年の表記をもう一度掲げる。

人物叢書『藤原定家』山村修一(吉川弘文館)「九熊野御幸」167ページ

後鳥羽院政下熊野参詣の特色

熊野御幸は全盛期の院政とは不可分の関係にある。常は九重の宮闕(きゅうけつ)奥深く君臨していなければならない天皇の地位から解放された上皇は、行動の自由・権力の乱用に対する非常な興味から盛んに各地へ臨幸した。その端的なあらわれが熊野御幸に他ならず、しかも後鳥羽上皇に至って前三代をしのぐ頻繁さとなったのである。御幸の度数は白河十度、鳥羽二十一度、後鳥羽三十一度であるが、院政の期間をこの度数で割るときは、参詣される間隔は白河約四年五ヶ月、鳥羽約一年七ヶ月、後白河約一年、後鳥羽約十ヶ月となり、後鳥羽上皇は平均一年に一度以上の参詣をされた実情をしる。如何に身体弱く遠出を好まぬ定家と雖も、一度はお伴をしなければならなかったに相違ない。彼の参詣は建仁元年十月のことであったが、それに先立って当時の実情を一瞥しておこう。後鳥羽上皇の御幸は建久九年(一一九八)に始まり、承久三年(一二二一)正月を最終回とするが、この間建仁三年には三月及び七月、建永元年には五月及び一二月、承元四年には五月及び十月、建暦元年には閏正月及び十一月と、それぞれ二度の御幸があり、盛んな御幸に刺激されて皇族では御母七条院・准母殷富門院・妃承明門院・同修明門院・皇女春華門院・土御門天皇中宮陰明門院及び後白河天皇皇子道法法親王らこれまでに見ない多数に上り、公家の中でも民部卿藤原長房は二十一度、(中略)右中弁藤原資實二十五度と抖擻(行脚)の回数を随分重ねる人々があった。しかし後鳥羽上皇御幸の特色は、単にその頻繁さにあったのみではない。御幸の途次盛んに和歌会を催されたこと、及び軍事的関心を払われたことは、実に今までにみない重要な点であり、概して始めのころはとくに前者に、終わりのころにはとくに後者に力がいれられたようであった。(中略)

10、考 案

今回の論文の主旨を要約する。

国史大系『公卿補任』を見ると、1206年(元久3年)1月13日から1209年(承元3年)2月18日までの期間に、藤原家隆と源家俊が同時に宮内卿であったと記されている。石田吉貞氏と佐津川修二氏および稲村榮一氏は国史大系『公卿補任』の誤りと考えられた。しかし筆者らは、『親鸞は源頼朝の甥――親鸞先妻・玉日実在説――』(西山深草著、平成23年1月25日、白馬社)において、次の仮説を提出している。

1、猫間中納言(ねこまのちゅうなごん)・藤原光隆(ふじわらのみつたか)と藤原信通(ふじわらののぶみち)の女(むすめ)の間に女房二位が生まれた。

2、この女房二位と九条兼実の間に、任子(にんし)と玉日(たまひ)が生まれた。

3、すなわち後鳥羽(天皇)上皇と親鸞は、それぞれ兼実と女房二位との間に生まれた姉と妹と結婚したから姻戚関係にある。

4、任子と玉日は藤原家隆の姪である。したがって、(図2)に示したように、藤原家隆と後鳥羽上皇とは九条兼実の二人の娘(任子と玉日)を介して姻戚関係にあった。

5、国史大系『公卿補任』によって藤原家隆が宮内卿を辞めたのは、元久3年(1206)1月13日であった。親鸞の父・藤原有範が主殿頭源光遠が後白河院崩御に殉じて、親鸞の伯父・藤原範綱とともに出家したとき、主殿頭の後任になった『親鸞を育てた一族――放埒の系譜――』(畑龍英著、教育新潮社)。そして畑龍英氏の説は定家自筆『公卿補任』と『尊卑分脉』の記述から正しいことが裏付けられた。

6、平雅行氏は従来の『教行信証』後序の解釈の誤りを正して、違法な処分は2月18日に決定されたと説かれた。何故かと云えば、違法な処分は2月18日に決定されたのである(『三長記』三条長兼の日記)。

専修念仏教団には、後鳥羽院の逆鱗に触れるような事情があった。それは親鸞が後鳥羽院中宮・宜秋門院任子の妹である「玉日」と結婚していたことである。つまり後鳥羽院は、自分が専修念仏僧の姻戚になっている事を知ったのである。2月28日、法然と親鸞らは京都から追放するという処分を決定された。親鸞は最初に兼実の娘・玉日(18歳)と結婚し、「範意・印信」、「壬生女房嵯峨姫」、「宮内卿公・善鸞」の三人をもうけた。そのときに建永の弾圧を蒙り、越後に流された。玉日に仕えた女房・筑前が同行して親鸞の世話をした。不幸にして京都に残された玉日が26歳で儚くなると、恵信尼(筑前)は玉日の後継者として親鸞と結婚したのである。親鸞と恵信尼の間に生まれた第一子が越後生まれの信蓮房明信であった。 山村修一氏が後鳥羽上皇は建暦元年頃から強く軍事的観心を抱いていたことを指摘されたことは、重要である。氏の説は『親鸞は源頼朝の甥――親鸞先妻・玉日実在説――』(西山深草著、平成23年1月25日、白馬社)の仮説を支持するものである。 平氏の「親鸞と兼実の娘との、結婚はあり得ません」(「玉日伝説について」第4章105ページ)という判断は親鸞の出自の特異性を調査しないで一般論を当てはめた速断あり、「親鸞に和歌の詠進を命じた天皇がわずか七歳の土御門天皇という、とんでもない話になります」)という結論は天皇が儀式に縛られている存在である歴史的事実を考慮しない誤断である。後鳥羽天皇は源通親の主導により19歳の若さで長男の土御門天皇に譲位した。慈円が詠進した和歌「我恋は松を時雨の染めかねて真葛が原に風さはくなり」を引き合いに出して反兼実派の公家たちが攻撃したとき、後鳥羽上皇は面白がって慈円の弁明を要求した。慈円の使者となったのが弟子の親鸞であった。

7、平雅行氏は著書『歴史のなかに見る親鸞』第一章「慈円入室は事実なのか」の項において、『親鸞伝絵』は、伯父範綱については官位を水増ししただけですが、慈円入室説のほうは完全な作り話です。それでもなお慈円入室説に固執する研究者がいるのであれば、以上述べた疑問に、きちんとお応えいただかなくてはなりません。と述べられた。 平氏はここでも一般論で断定しておられる。筆者は平氏の断定論に疑問を提出したい。平氏は一次的史料にもとづいて、兄の兼実が必死になって遁世する慈円を制止したが、治承4年11月に洛西の善峯寺に籠居してしまったことを詳しく論じられた。筆者はこれらの論考を全て認める。しかし平氏は親鸞の出自の特殊性を認識しておられないので、「歴史のなかの親鸞」を正しく把握しておられないのではないか。 筆者は論文「慈円の史観に影響を及ぼした親鸞の六角堂夢告」を『宗教問題』7)2004年2月白馬社に投稿した。その主旨を要約する。

1、末木文美士士は親鸞と玉日姫の関係で直ちに思い浮かぶのは、慈円の「夢想記」である。慈円は建仁3年(1203)の夢に、宝剣は国王(天皇)で、神璽(勾玉)は皇后であり、宝剣が神璽を貫くのを見たというのである。天皇と皇后の性的交渉は子孫を産む清浄なもので、淫事ではないという意味であるが、そこで皇后のことを玉女と言っている。玉女と玉日の近似は必ずしも偶然ではないと論じられた。

2、高田派の『親鸞正統伝』の記述によると、慈円が『夢想記』を著述した建仁3年(1203)の前年である建仁2年(1202)1月17日、親鸞(当時、綽空30歳)が慈円に面会し、親鸞が正治2年(1200)28歳のとき、慈円の使者として後鳥羽上皇と初対面した。このとき上皇から要求されて歌を詠み、褒美として檜皮色の小袖を賜った。その後、建仁元年(1201)4月5日、六角堂の夢告を得て直ちに翌六日、法然の吉水草庵に入室した。慈円は親鸞が自分を棄てて、法然の弟子になったことに大きな衝撃を受けたが、そのことを契機として『夢想記』を著述したのであった。

以上の歴史的事実から、「親鸞先妻玉日実在説」は一層確かになったと云えよう。

結 論

国史大系『公卿補任』の自家撞着の原因を分析すると、親鸞の縁者である歌人・藤原家隆が親鸞の流罪に縁座したことが明らかになった。

【発言や反論について】

- この論文・記事への発言や反論等は下のFacebookコメント欄にて行なってください。

- ご発言・ご反論はどなたでも自由に行なっていただけますが、投稿前に必ず発言・反論ルールをご参照頂き、ルールに則ったご発言をお願いいたします。

- 投稿公開の判断は中立的な立場で行ないますが、ルールを無視したものや公序良俗に反するものは公開を見合わせて頂く場合がございますので予めご了承下さい。

(非公開の場合でもFacebookの仕様に則り投稿者とその友達にはそのまま表示されます。) - 非公開となりましたご発言やご反論には、その旨の連絡や返信は致しません。こちらも併せて予めご了承下さい。

関連・類似した論文や記事 (12件)

facebook area