〔論文〕甦る「信巻別撰説」/研究論文アーカイブスの詳細ページ/浄土宗西山深草派 宗学会

※発言はFacebookアカウントにて行なってください。

[登録カテゴリー: 人文科学]

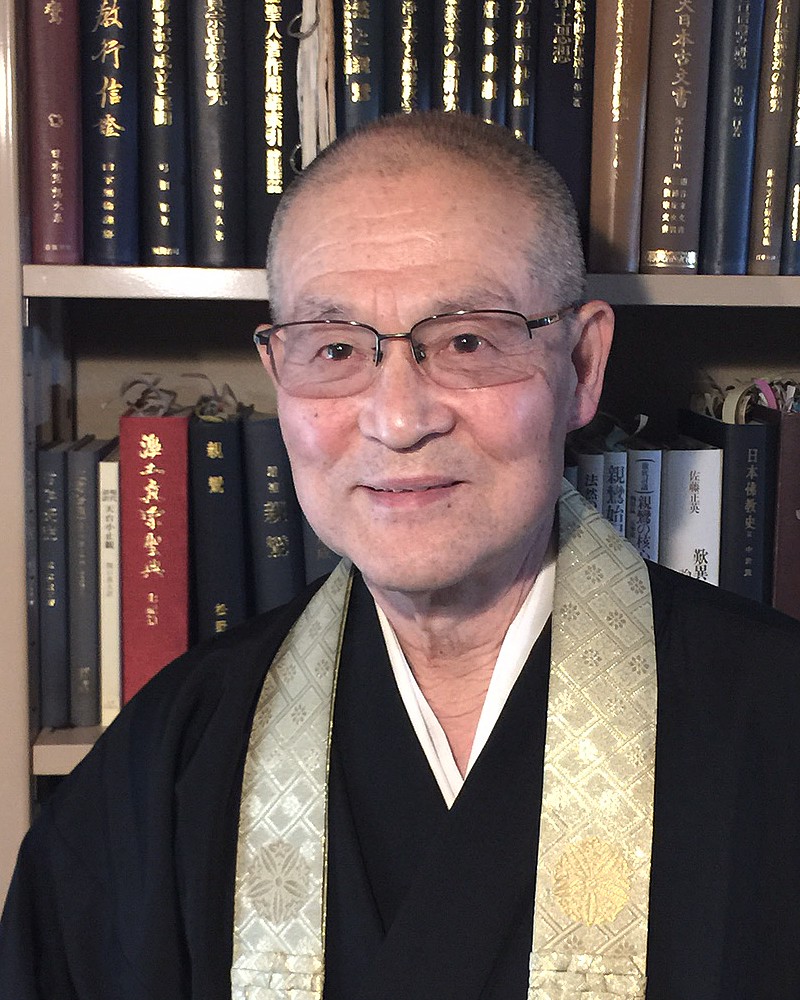

【筆者】 吉良 潤 (きら じゅん)

甦る「信巻別撰説」(平成30年11月26日、西山学会で発表)

浄土宗西山深草派 吉良潤

問題の所在

今回、結城令聞氏が提唱された「信巻別撰説」は基本的に正しいという説を提出して、親鸞研究者のご批判を乞う次第である。結城氏は親鸞が「信巻」を別撰した理由を知っておられなかったが、演者らはその理由を発見したからである。それは證空が寛喜元年に関東に赴いて、常陸にいた親鸞に面会し、法然の最晩年の思想を伝えたという歴史的事実に基づくものである。

親鸞の思想史に関する研究史

岡亮二氏の問題提起

親鸞の思想は、今日、浄土真宗の伝統的宗学者のみが研究しているわけではない。明治以後のわが国の思想史のなかで、一般の哲学者や思想家たちによって、全く新しい角度からの親鸞理解が試みられ、ことに戦後は、より自由な立場からの親鸞思想の解釈がなされるようになった。ところでこれらの親鸞思想の解釈には、一つの大きな特徴が見られるよう思われる。それは親鸞の信心の問題については、非常に強い関心を示しながら念仏思想については、ほとんど研究がなされていない点である。親鸞思想においては、念仏を離れて信心は成立しないのであるが、現代の親鸞教学の理解では、「信心」が念仏と切り離されて、自己の主体の問題として、あるいは一種の精神現象として、捉えられようとしている。それには二つの論文の影響があるように思われる。

親鸞思想史研究Ⅰ

その一つは、戦後まもなく出版された、家永三郎教授の『中世仏教思想史研究』にみる、「親鸞の念仏」においてで、そこで教授は次のごとく語っている。

家永三郎の親鸞理解は、完全なる理性的立場からなされている点に特徴がある。阿弥陀仏や浄土信仰は、もはや現代人にとっては生命力を全く見出せないようにも思われるが、ただ親鸞が明らかにした「人間の罪業の自覚」は、その中にあって、不朽の生命ある一つの重大な思想だとする。(中略)

家永説の「信一念」解釈の根本的な過ちは、親鸞の信思想を倫理的立場で捉えたところにある。親鸞の信を人間生活の面で論じているのである。(中略)なおこの論の中で家永三郎は、真宗教学にみる「行信」の煩瑣性を問題にして、「行信の関係が実は親鸞自体において論理的に筋が通っていなかった」と述べているが、この点は後に結城令聞教授によって、「信巻別撰説」として、展開される。

親鸞思想史研究Ⅱ

いま一つは、武内義範教授の『教行信証の哲学』の中で問われている「獲信の構造」の問題である。(中略)教授はここで、哲学的視点より、第十八願の「信」を一種の精神現象として捉え、その信の獲得は、第二十願的自己と第十八願的自己の、その根底に潜む「自力の執心」に対する、弁証法的求道の中で得られるものだとして、次のごとく述べる。

第十八願と第二十願とは宗教的精神の本質的な自覚の両契機であるから、第十八願の精神はただ一度第二十願から転入して第十八願となってしまったのではなく、第十八願は絶えず第二十願を自己疎外によって成立せしめつつ、また更にそれを消滅契機として否定し、第十八願に転入せしめつづけねばならない。親鸞が第十八願への自己の転入を「然るに今特に方便の真門を出でて、選択の願海に転入し」と述べ、その直後に「ここに久しく願海に入りて」といっている、この「今特に」と「ここに久しく」との矛盾は、以上の如くに解することによって始めて理解されるのではないか。

だが、武内義範の第十八願の「信」理解は、『教行信証』の「信巻」に説かれている、信の構造とは一致していない。例えば獲信の瞬間を、親鸞は「信の一念」と捉えているが、その「信の一念釈」において親鸞は、

と述べ、獲信の瞬間に一切の迷いの根源は絶ち切られていると示している。第十八願から第二十願に転落するような契機は、ここには存在していない。まさしく今、方便の真門を出でて、久しく願海に転入するのである。武内説では、「今」と「久しく」を矛盾構造の中で捉えているが、ここに意味する「久しく」は、永遠の時間を指す言葉であって、獲信において、我々はまさに永遠に弥陀の願海に入るのである。しかもこの真門から願海への転入は、凡夫自身の精神的な問いによるのではない。(中略)まさに第二十願から第十八願への転入は、凡夫自身の心に、阿弥陀仏の願心が、阿弥陀仏の側から、顕現しなければならないのである。

このようにみれば、武内説の最大の欠点は、獲信の構造に「行巻」の思想が、全く考慮されていない点に有るとみられる。獲信に至るためには、第二十願の思想は非常に重要な意義を持つが、獲信そのものの構造は、「行巻」と「信巻」の関係において求められるべきで、第十七願の「行」によって第十八願の「信」が成立するのである。この第十七願の行が、武内説では完全に見落とされている。ただし武内説もまた、現代的視点から、親鸞思想を求めている学徒に、大きな影響を与えている。(中略)

親鸞思想史研究Ⅲ

この二学説に加えて今一つ、戦後まもなく、真宗学会で大きな関心をよんだ学説に、結城令聞教授の「教行信証信巻別撰説」がある。先にも一言したが、家永三郎教授によって、真宗教学にみる「行信論」の煩瑣性は、行信の関係が親鸞自体において、論理的に筋が通っていないからだと指摘された。この原因を結城令聞は『教行信証』の構造のなかにあるとみる。『教行信証』の正式題名は、『顕浄土真実教行証文類』である。その「行巻」を窺うに、この巻にすでに行信の思想が述べられ、そこで往因が語られている。加えて「信巻」にも同様に行信が述べられ、往因が語られるのである。そこで「信巻」を省いて、この書物を読んでみると、そこには何ら矛盾が感ぜられず、まことに素直に、この書物の全体が理解される。ところで「信巻」を窺うと、この巻には序文がついており、「信巻」のみで一冊の書物の体裁をなしている。そしてこの巻にみる行信の関係は、筋が通っている。ところが「行巻」と「信巻」が重なって、一冊の『教行信証』になると、この両者の関係が非常に複雑に成って、思想がスムーズに流れなくなる。このようにみると、「信巻」と他の巻とは、実は、本来は別々に成立したと、考えられることになる。それが何らかの意図のもとで、後に『教行信証』という一冊の書物にまとめられたのである。ところが宗学者たちは、この矛盾構造の中にある「行」と「信」の関係に、無理に筋を通そうとしているために、行信論がまことに煩瑣になっている。これが「信巻別撰説」の要旨である。

今日、この学説はあまり問題にされていない。書誌学的にみても、また『教行信証』自体の構造よりみても、「信巻」が別に成立したという形跡は、見られないからである。だからといって「信巻別撰説」が、これで解決したことにはならない。たとえ「信巻」が別撰されていなくても、結城令聞が提起した、「行巻」と「信巻」の矛盾構造については、伝統的宗学は何ら答えていないからである。結城説の誤りは、『教行信証』の「行巻」と「信巻」の行信の思想を、全く同一のものと見た点にある。伝統宗学はその立場に立つのであるが、結城令聞はいまその伝統宗学を批判しているのである。されば伝統宗学の「行信論」をまず批判すべきであるのに、その行信の考え方を「是」として、こともあろうに『教行信証』の構造に矛盾があるとしたのである。この結城説を正すためには、「行巻」と「信巻」の行信の思想を、いま一度根本的に見直さなければならない(以下略)。

結城令聞氏は〔『教行信証』信巻別撰論の要旨〕(慶華文化研究会編『教行信証撰述の研究』百華苑平成六年七月重版)の「一 教行信證に潜める二種の難問題」(七六~七八ページ)にそのことを論じておられる。その一部分を下記に引用する。

『教行信証』の「行信論」

2 思想の理解に関する問題

所謂る真宗宗学と称せられる親鸞研究の成果をみると、十を以て数へきれぬ程の多くの学派がある。それらが分派した根本的な理由は、教行信證の解釈上、実に行信両巻についての見解の相違に由ると称してもよい。それは行巻の大行を名号とみるか、それとも称名ととるかの相違である。前者を所行派、後者を能行派と称してゐるが、此の両様の相違した解釈を両極として、その中間諸種の折衷学派が介在してゐる。教行信證と云ふ四法全体の組織を考慮すると、行は所信、信は能信を表明するものだと理解していく所行派の考え方は、如何にも明確な論理を構成する。然し行巻の内容を実際に当って読んでいくと、親鸞自ら称名を以て大行と称してゐるのであるし、然うした建前で行巻の行を説いてゐるのであるから、所行派の主張を随文解釈的にみると、何となく不明朗なものが残されていく。その点、行を称名とする能行派の主張は明快である。然し四法の組織に於いて、信巻で往因を決定せしめてゐる親鸞の論理的構造から云ふと、能行派の主張のみでは又何となく物足りなさを感じぬでもない。その点所行派の主張に於て安堵感が感じられる。右のような事情であるから、事実としては能行か所行かの何れかを据わりとしつつ、他を折衷する中間学説を構成する結果となるのであって、所謂る行信論なるものは多くの学者が心血を注いで解明せんとしてゐるにも拘はらず、依然として親鸞研究の一大難関を形成し、自分では結構筋の通った理解をしたと決め込んでゐても、他は又他の理解の仕方をしてゐて之に従はず、その為に多くの学派の分立となってゐるのが現状である。

私の不審に堪へないことは、親鸞自身、果たして後代の行信論研究家が組み立てた様な、複雑難渋な考への下に行信両巻、特に問題になるのは行巻であるが、行と云ふことをそんなにむつかしく考へて書き誌したであらうかどうかと云ふことである。(以下、略)

今回、演者が採用する方法(方法論)

岡亮二氏と結城令聞氏が論じられたように、親鸞の思想研究は大きな問題を抱えて行き詰まっている。

親鸞を歴史学的に研究する方法としては、歴史学的な親鸞の思想史と歴史学的な親鸞の行実史を共に解明して、その二つを経時的に組み合わせることが必要である。親鸞の思想史と行実史は密接な関係にあり、思想史と行実史を切り離すことは出来ない。

親鸞を十分に理解するためには、親鸞の思想と行実を一次的史料によって、経時的に明らかにするすることが肝要であろう。親鸞の思想史研究の問題は、諸説が錯綜してすっきりと整理できていないのである。したがって筆者は今回、親鸞の思想史ではなくて、親鸞の行実史という側面から解明しようと思う。そうすれば親鸞の教理を解明しようとする場合に、必然的に発生する困難を避けることができる。例えば結城令聞氏が論じられたように、行巻と信巻をそれぞれ独立した書として読むと、よくわかるが、それを合冊して読むと、すこぶる難解な書物になってしまう。だからその困難を避けて、親鸞の行実史だけを明らかにする作業に集中するならば、困難は少なくなり、単純明快な所見を得ることができるだろう。そうして、結果的に親鸞の行実に付随した親鸞の思想史があきらかになるであろう。

その場合、親鸞の師である法然の行実および思想史が明らかにされていなければならない。また親鸞と密接な関係にあった證空の行実と思想史も明らかでなければならない。これらの必要条件は既に明らかになって来ているので、親鸞の行実ひいては思想史も明らかにすることができるだろう。

以上が演者の方法論である。

本 論

(1)今回の方法論に基づいて採取した親鸞の行実

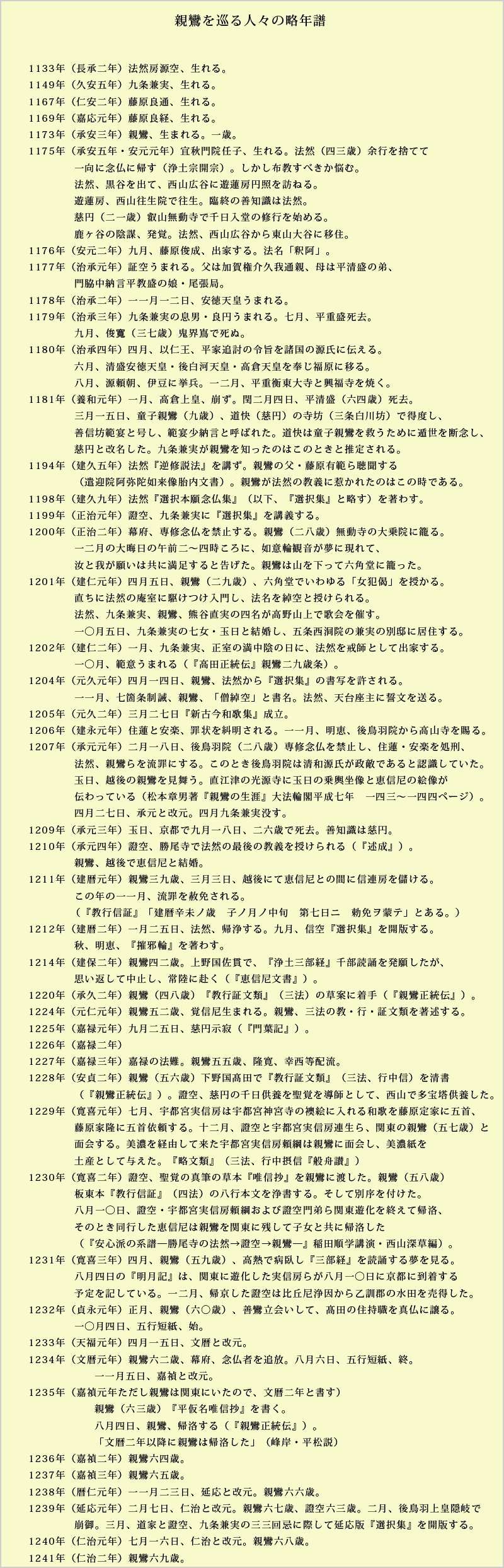

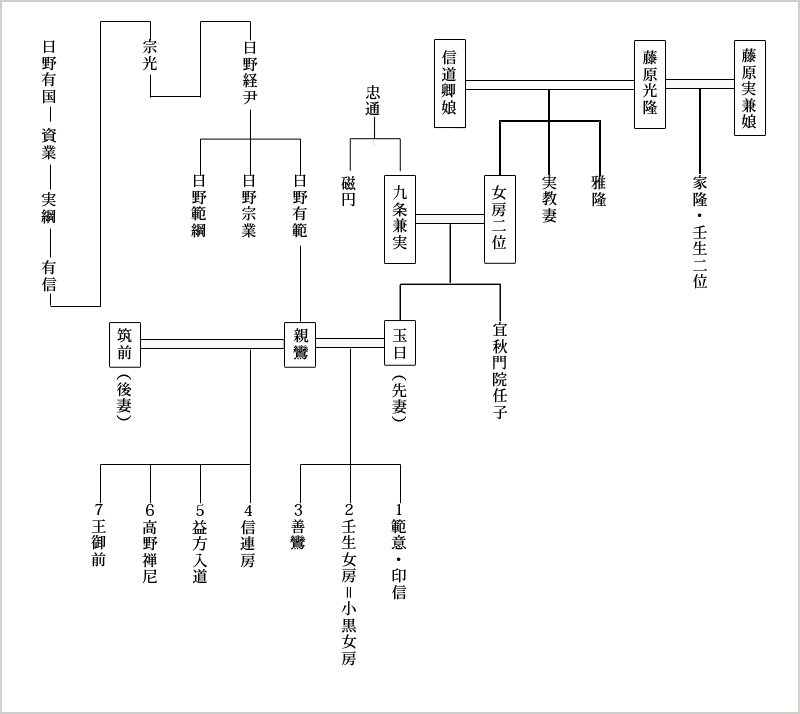

親鸞の行実を解明するに当たって、法然、兼実、慈円、親鸞、證空、熊谷直実等の行実を一次的史料によって経時的に列挙する。

重見一行氏の結論

重見一行氏は著書『教行信證の研究』において、『板東本教行信証』の成立時期に関して左のような結論を下された。

四 結語

平仮名唯信抄の書写が板東本前期筆跡部より後であるという結論は、板東本教行信証成立時期にのみ限定しても、様々の展望を開かせてくれる。一度は教巻の最初から化巻末まで短期間に順を追って書かれたものと考えられるが(その途中でも多少行きつもどりつの改訂が、特に行巻で推定されぬわけではない)、それでも化巻末書写終了までにはやはり年余の歳月を要したのではあるまいかと思われる。それから幾つかの訂正書改が行われたであろう。書改部分を含めて前期筆跡と認定される部分の執筆から、幾つかの字について変化の見られる平仮名唯信抄書写の文暦二年六月まではどれくらいの隔たりがあったのであろうか。先に紹介した古田武彦氏の説が現実性をもって来た時点で再考して見ると、先述のごとく、五行短紙の本文及び「院諱茂仁」の頭注の執筆(筆者はこの両者の執筆は同時と考える)を親鸞六〇~六二歳と限定しなければならぬことを考慮に入れれば、板東本の一番最初の染筆は五八~六〇際頃と推定するのが妥当のように思われる。

親鸞五八歳は1230年(寛喜二年)、親鸞六〇歳は1232年(貞永元年)に該当する。すなわち證空と宇都宮頼綱が常陸に到着した1229年(寛喜元年)の直後に当たる。

親鸞は唯信抄の草本に、

安居院法印聖覚作

寛喜二歳仲夏下旬第五日以彼草本真筆愚禿釈親鸞書写之

と記している。

1229年(寛喜元年)に證空と宇都宮頼綱らが常陸に到着して、親鸞に面会し、聖覚の『唯信抄』草本を提供した。そして親鸞は寛喜二年(1230年)八月二五日に書写し終わったのである。

また、證空は親鸞に法然の最晩年の教義である「勝尾寺での法門」を伝えた。

結 論

法然は承元四年(1210年)七八歳のとき、「自力行門、仏力観門、願力念仏」の三門の新教義を樹立した。「願力念仏」とは『選択集』における「衆生の行」としての念仏ではなくて、「仏の側の行」というべきもので、證空はこの法然の三門を「行門、観門、弘願」と表わした。

證空と宇都宮頼綱は寛喜元年(1229年)に常陸に到着した。そして親鸞に面会した證空は、承元四年に法然(七八歳)が勝尾寺において樹立した「自力行門、仏力観門、願力念仏」の三門の新教義を伝えた。

法然の最晩年の教義を知った親鸞は、それまでに清書していた三法の『教行証文類』を所謂『教行信証』の四法に改め、「別序」を付けた。これを結城令聞氏の「信巻別撰説」という。

結城氏は何故親鸞がそうしたのか分からないとされたが、證空が法然の最晩年の教義である「勝尾寺での法門」を伝えたから親鸞は信巻を別撰したのである。

【発言や反論について】

- この論文・記事への発言や反論等は下のFacebookコメント欄にて行なってください。

- ご発言・ご反論はどなたでも自由に行なっていただけますが、投稿前に必ず発言・反論ルールをご参照頂き、ルールに則ったご発言をお願いいたします。

- 投稿公開の判断は中立的な立場で行ないますが、ルールを無視したものや公序良俗に反するものは公開を見合わせて頂く場合がございますので予めご了承下さい。

(非公開の場合でもFacebookの仕様に則り投稿者とその友達にはそのまま表示されます。) - 非公開となりましたご発言やご反論には、その旨の連絡や返信は致しません。こちらも併せて予めご了承下さい。

関連・類似した論文や記事 (21件)

facebook area